#2 そのサービスを使う人は誰?

このシリーズでは、スタートアップの皆さんの役に立ちそうなHOW TOを紹介していきます!(前回は、アイデアの見つけ方についてまとめました。)

今回は、設定した課題(アイデア)の質を上げるためのペルソナ設定についてご紹介します。

そもそもペルソナって何?

これをお読みの皆さんの中には、「ペルソナ」という言葉を聞き慣れない方もいるかもしれません。まずはそもそもペルソナとは何でしょう?

ペルソナとは、自分が想定する顧客をより具体的なイメージに落とし込んだものです。「誰の、どのような課題を、どうやって解決するのか?」という問いに対して、多くの起業家は「誰の?」という点が抜けがちです。ペルソナを設定することは、まさにその「誰か」を浮き彫りする行為です。

なぜペルソナを設定する必要があるの?

ペルソナを設定するには、3つの目的があります。

1つ目は、製品やサービスを設計していくときに色々出てくる発想を、「課題ありき」「人間ありき」に寄せるためです。人は必ずしも損得勘定に基づいて判断する訳ではありません。その時の感情やアドバイス、大切にしている価値観など、コンピューターでは測りきれない部分によって、時に判断を下します。人間の泥臭い部分、数値では計れない部分を理解しようとしない限り、いくらデータと睨めっこしても答えは見えてこないものです。

2つ目は、ユーザーのイメージを具体的にすることで、「万人に好かれる商品」を作ろうというスタートアップが陥りがちな失敗を回避します。スタートアップを始める際は、ほどほどに万人に好かれるものを目指すのではなく、少数の顧客が深く愛する商品、まだ課題に気づいていない商品を作ることがポイントです。これまでの事例で、少数に愛される商品は、その後大きく成長する可能性が高いということが分かっています。

そして3つ目は、チーム内で顧客に対するイメージを共有するためです。例えば、創業するとき、チームに3人いたとします。もちろん3人の経験や価値観は違いますので、それぞれイメージするお客様のイメージはバラバラになります。するといざサービスを開発する段階になったときに、「UIUX」や「PRする際の言葉遣い」など、ペルソナが設定されていないことで様々な食い違いが発生してしまうのです。認識の相違による無駄だけではなく、最悪の場合大きな衝突になりかねません。ペルソナを共有するだけで、チーム内のコミュニケーションは飛躍的に円滑になっていくのです。

リアルな人物ってどこまで設定するの?

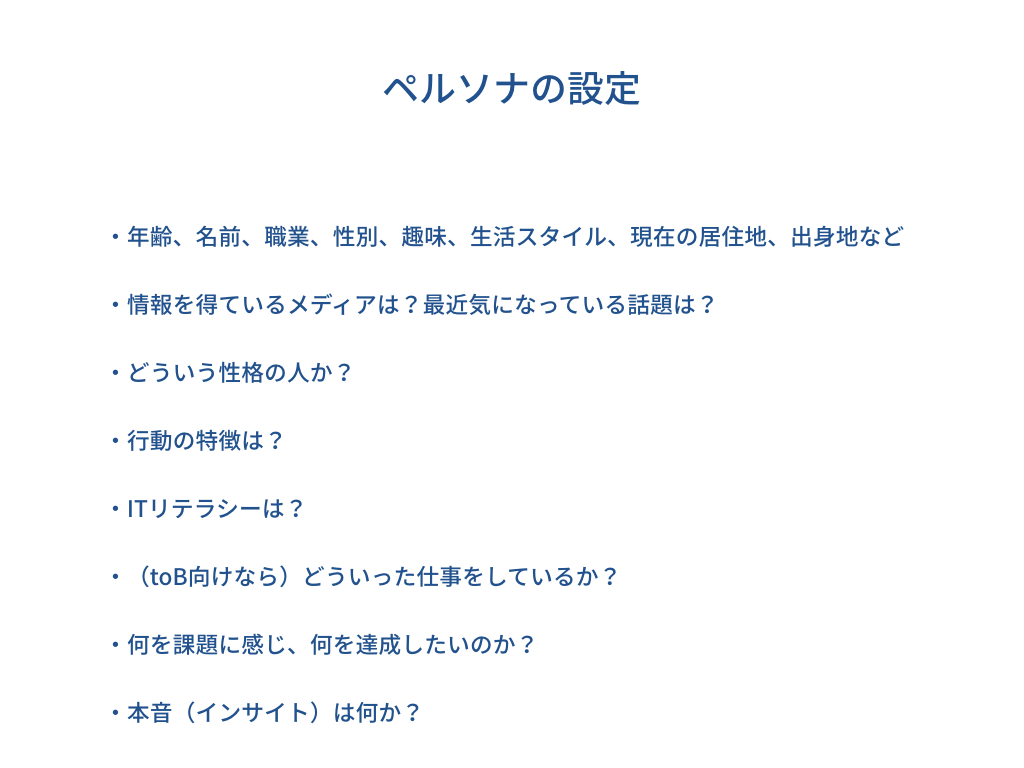

では、ペルソナはどこまで設定する必要があるのでしょうか?細かければ細かいほど良いですが、まずはこちらを参考にしてみてください。

ペルソナを設定する時のコツ

とある人が課題を感じている状況を想像してみてください。課題が解決されず、その人が困っている状況を思い浮かべ、ペルソナを設定していきます。

あるサービスを欲する人に対して、その供給が明らかに少ない状況を思い浮かべ、ペルソナを設定していくことがポイントになります。

また、実際にある人が課題を感じている状況を見て、ユーザーのペルソナ(実在する人)を設定することも一つの手です。ペルソナは、実際に目の当たりにした困っている人でもいいですし、想像の人でも構いません。

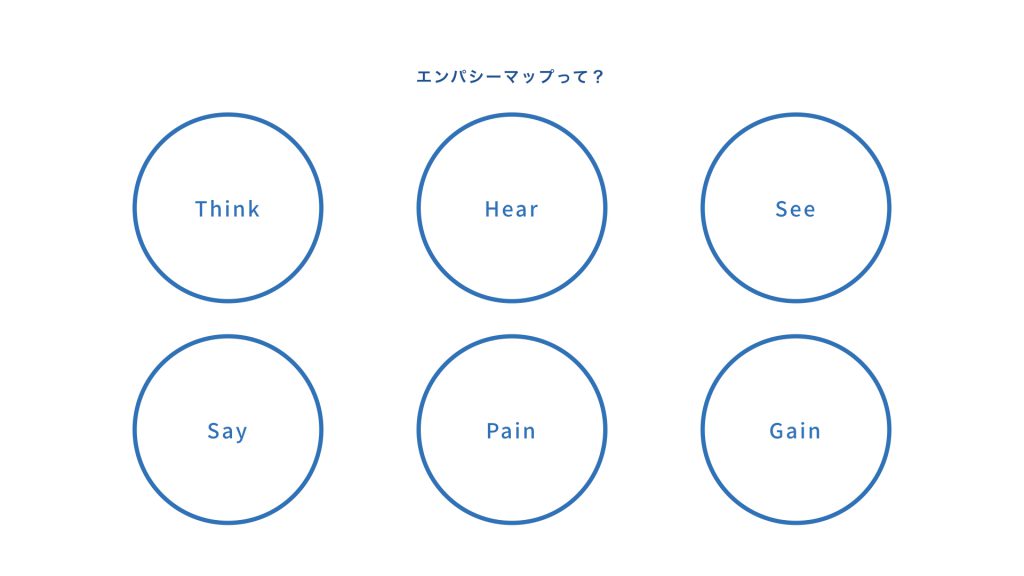

ペルソナが設定できたらエンパシーマップを作成

エンパシーマップは日本語訳すると、共感マップとも言われ、ペルソナが置かれている状況や感情を理解するために用いられるフレームワークの1つです。これを行うことで、より共同創業者間でユーザーとなるペルソナのずれがより解消されていきます。

エンパシーマップは大きく、6つの項目に分けれます。

・Think ユーザーは何を考え、何を感じているか?どういったことを心配しているか?何を望んでいるのか?

・Hear 何を聞いているのか、周囲の友人、上司、気になる人は何と言っているのか?

・See 何を見ているのか?生活環境や交友環境はどうなのか?市場をどう見ているのか?

・Say 何を言い、行動しているのか。周囲に対する振る舞い方は?

・Pain どんな痛み、恐れ、障害、フラストレーションを感じているのか?

・Gain 何を得たいのか?欲しいもの、必要なもの、成功指標は何か?

最後に

競合先と戦うために、今あるアイデアを検証するという準備はとても重要です。一見遠回りかもしれませんが、ペルソナの設定はその第一歩として大きなポイントとなります。一度ペルソナが書けたら終わりではなく、ユーザーヒアリングを重ねていくうちに、何度も修正されていくものです。回を重ねるごとに臨場感が増していきますので、ペルソナを設定し続けることは大切なのです。

次回は、ユーザーヒアリングについて、ご紹介する予定です。